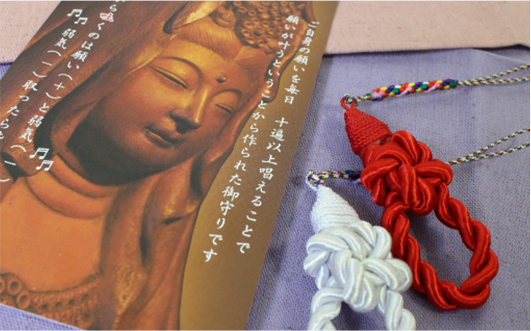

お守り

叶守り赤色白色 各500円

善寿寺へお参りの際には、参拝記念に最適な「叶守り」を是非お一つどうぞ。

古来から伝えられてきた日本独自の結び方で願いが叶うといわれる「叶結び」。 結び目の表裏が「口」と「十」の字になることから叶結びと呼ばれています。

ご自身の願いを毎日十遍以上唱えることで、 願いが叶うということから作られた御守りです。

叶守りの持ち方

- ・叶守りを左手ににぎり、 願い事を10遍唱えることによりその方の願いが発動するように

ご祈祷されております。 - ・毎日手に持ち何度も願い事を唱えて下さい。口に出すことで 願いは叶うという教えが

叶守りでございます。 - ・叶守りは1つ1祈祷です。

- ・祈願成就しましたらお寺へ奉納してください。

5月5日

年に一度の御開帳法要限定品

毎年5月5日に行われます御開帳法要では、端午の節句に五色のモノを持つと開運すると言う縁起がございます。限定品と致しまして5色の叶守をご用意しております。

龍神守り

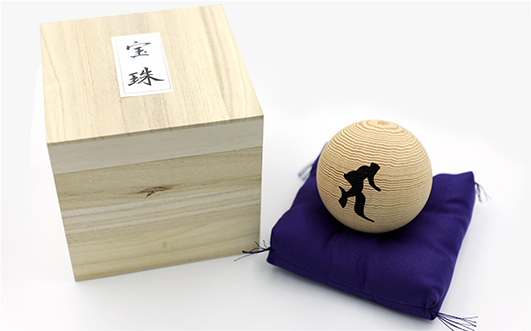

宝珠

宝珠とは 私たちのあらゆる願いをかなえてくれる珠のこと。

仏教伝来以前の古代日本でも宝珠は信仰されており、日本書紀にもその記述が残されています。

古代人にとって災厄を除き福を得るための呪物だったのです。

仏教の伝来とともに宝珠は日本に伝わり、弘法大師空海による真言密教で厚く信仰されるようになりました。

観世音菩薩や地蔵菩薩の手の平に載る宝珠。

龍神様はその広大無辺のご威力でしっかりと宝珠を掴み、あらゆるものの繁栄や豊穣の力となって下さいます。

善寿寺の宝珠には、霊峰・弥山より勧進しお迎えした福徳金龍大善神様のお力が込められています。

龍神様が長く鎮座された宮社の古材で作られています。

神棚や床の間など、家の中の大切な場所でお祀りください。

念珠

念珠は 神仏と私たちをつなぐ祈りのための法具。

3500年以上も昔のバラモン教の聖典に「連珠」に記述があり、古代インドのヒンドゥー教の信者も祈りの際に念珠を用いていました。

念珠は「数珠」とも呼び、本来は祈りの回数を数えるものですが、

善寿寺の念珠は、手に掛け、あるいは腕に通すだけで龍神様のご威力を体の内から感じ、あらゆる災厄から身を守ります。

また、珠同士をこすりあわせることで龍神堂の古材の香りが増し、持ち主の精神を落ち着かせてくれます。

御守(神柱)

八角形の神柱の中には 龍神様の御霊が込められています。

『法華経』の冒頭には仏法を護持する神様として八大龍王(難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、和修吉龍王、徳叉迦龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、優鉢羅龍王)のご威力が描かれており、善寿寺の神柱も、8つの龍神様のご加護に預かるよう八角形の形をしております。

また、表面には「龍神祝詞(ルビ:のりと)」の祭文が彫刻されています。神様への奏上の言葉である祝詞それ自体に強い力があり、御守として身に着けることで龍神様の無限大の力が引き寄せられます。

御守(龍の爪 大・小)

龍の爪は、 障魔退散のための最高位の武器であるとともに、

私たちを守ってくれるための最も力強い守護具。

また、私たちが人生のチャンスを掴み、運気を手離さないための力をも授けて下さいます。

古代中国では爪の本数は大きな意味を持っており、皇帝や皇族、親王や官吏の階級を表すものとして広まりました。

それほどまでに厚い信仰を集める龍神様の爪には、

絶大な力が宿ります。御守として、大切に身に着けてください。

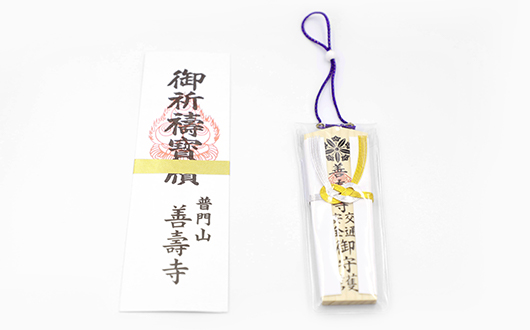

お札

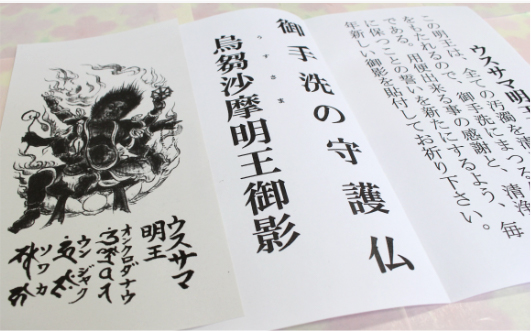

トイレのお札(ウスサマ明王のお札)

ウスサマ明王は 全ての汚濁を清める働きをもたれる、御手洗にまつる仏様です。

用便出来る事の感謝と、清浄に保つことの誓いを新たにするよう、毎年新しい御影を貼付してお祈りください。

各種お札をご用意しております。

魔除け札

お家の玄関のドアの上に、家の中を向くようにして貼っておくと、

疫病神の災厄から逃れることが出来るといわれています。

押しピンやくぎと言った穴をあけるものは使用しないでください。

(両面テープはOKです)

交通安全お札

自転車・バイク・自動車などの安全運転をお祈りしてください。

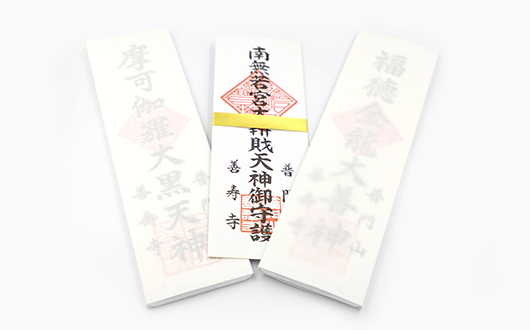

龍神様・大黒天様・辨財天様のお札

ご縁あるご神仏を家の守護神としてお祀りください。

使用したお札の

その後

お札は全て1年ものとなっております。

年がかわりましたら、昨年のお札を善寿寺にお返し頂いた上で、新しいものとお取替えください。

1年間、しっかりと役目を遂げたお札は、善寿寺が大切にお炊き上げさせて頂きます。